「アタリショック」と「ヴィデオゲーム・クラッシュ」

アタリ周辺だけに責任を押しつけるような「アタリショック」史観が、いかに論理薄弱なものか、これでお分かりいただけたと思います。いま日本で信じられているような偏狭な見方は、はたしていつ頃、どのようにして生まれたのでしょうか。

鍵は「アタリショック」という言葉そのものにありそうです。近年になって知られるようになったことですが、これは日本以外では使われることのない用語だったのです。ではいったい、「アタリショック」を最初に言い出した人間はどこの誰なのでしょうか―――意外なことに、これがよく分かっていません (もとは経済用語だという説を稀に見かけますが、記載している経済用語辞典は見たことがありません)。いまのところはっきりしているのは、1989年頃以前に「アタリショック」という言葉が用いられた痕跡は見当たらない、ということだけです。

それ以前―――つまりファミコン全盛期前後―――の文献を当たると、「アタリ社の失敗」という表記によくぶつかるはずです。スコット・コーエン氏の著書 (の邦題) に倣ってのことでしょう。しかしもともとこれは、いわゆる「アタリショック」と同義ではありませんでした。当初この言葉のもとで語られるのは、北米ビデオゲーム市場消失の全体像ではなく、アタリといういち企業の失敗談に過ぎなかったのです。ここが重要なところなのですが、「アタリショック」という言葉が登場する頃以前には、そもそも「ファミコンが上陸するまで、北米市場全体が壊滅状態にあった」という歴史認識そのものが定着していなかったのです。そして「アタリショック」が説明するのは、ほとんどの場合そういう新しい歴史観でした。ビデオゲーム市場崩壊の全責任がアタリにあるかのような論調は、この歴史観のもとで育っていくわけです。これは何を意味するのでしょうか?

「アタリショック」という言葉の誕生と同じ頃に、何者かがヴィデオゲーム市場の過去を、歴史観が覆るほど綿密に洗い直したことは確かでしょう。それがアタリ叩きを目的としたものだったのか、それとも結果的にそうなったのか、判断は難しいところです。ただこの時期には、アタリと敵対し、その過去を糾弾しようとしていた企業が、確かに存在していました。そう、任天堂です。

アタリと任天堂は、いわゆる「ロックアウトチップ訴訟」を皮切りに、まさにこの年、全面的な法廷戦争へと突入していました。このころアタリの経営母体は、業務用ヴィデオゲームを柱とするアタリゲームズ社の系統と、家庭用ゲーム機/コンピュータが中心のアタリコーポレイション社の系統に、大きく二分されていました。戦端を切ったのはアタリゲームズ側でしたが、アタリコーポレイション側もすぐこれに呼応、任天堂の独占禁止法違反を問う裁判を起こしました。これが1989年4月のことです。

このときのアタリ側の主張はというと「任天堂がファミコン用ゲームを二年間他機種に移植させない契約をサードパーティに押し付けたため、アタリのゲーム機 (7800/LYNX) にはゲームソフトが回ってこない」というものだったわけですが、これに対して米任天堂のハワード・リンカーン副社長 (当時) は、以下のような決意を表明しているのです。

ハワード・リンカーンは、これについてプレスに対し、アタリコーポレーションの告訴は同社に何の実利ももたらさない、あれは同社の市場競争力の弱さを言いつくろうための口実に過ぎないとし、法廷で決着をつけたいと言明した。「われわれの抗弁はきわめて単純だ」と彼は言った。「サム・トラミールは証言台に立って、こういわざるをえない。同社は一九八五年の時点で家庭用ビデオゲームの市場を一〇〇パーセント握っていた。アタリは家庭用ビデオゲームの代名詞で、任天堂のことなど誰も聞いたことがないという状況だった、とね。そこでわれわれは、彼が己の無能、愚昧、経営ミスによって自社の基盤を掘り崩し、蹴散らして無に至らしめた経緯を明らかにしていく。彼がいかに自社を弱体化し、一〇〇パーセントの市場占有率をゼロにしていったかを事実をもって証明してみせる。これは必ず成功するよ」

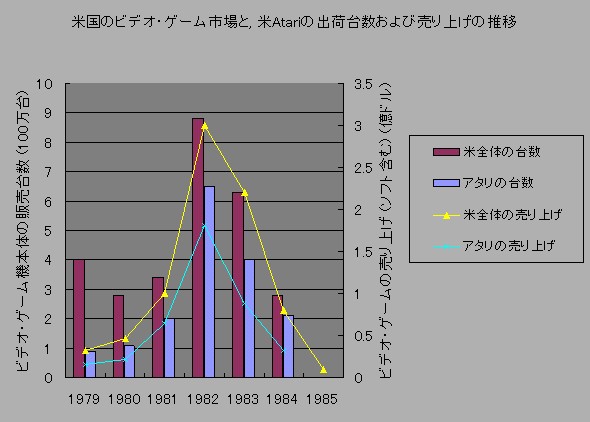

リンカーン氏はこの言葉通りに、アタリの業績を徹底的に調査させたのでしょう。その後、いままで正確な状況が分かっていなかった1980年代前半のヴィデオゲーム市場の様子は、米任天堂が作成した資料により、克明に数値化されることになります。そしてそこには、アタリの失墜と軌を一にして、ヴィデオゲーム業界そのものが消滅していく様子が、浮き彫りにされていました。

これでアタリの言い分は説得力を失い、1992年、裁判はついに棄却されるわけです。おそらくこの資料がきっかけとなって「北米ヴィデオゲーム市場は壊滅状態にあった」という事実が白日のもとに曝け出され、それが今日の「アタリショック」観を導き出す材料になっていったものと思われます。

アタリと任天堂の裁判は、アメリカでもやはり、初期ヴィデオゲーム市場を再考する動きに火をつけたようです。そして1990年代初頭あたりから、日本人が「アタリショック」と呼ぶようになった事象が、向こうでは「グレート・ヴィデオゲーム・クラッシュ」として取り沙汰されるようになります。これもやはり「市場の崩壊」という認識を反映した表現であることに注意したいところです。それ以前は「ヴィデオゲーム・シェイクアウト」(不況) と言うことはあっても「クラッシュ」(崩壊) と言うことはなかったのです。

「クラッシュ」という歴史上の発見は、ある意味でヴィデオゲーム史研究の幕開けを告げるものでもありました。欧米ではこれ以降、歴史を再考する機運が高まり、無数の優れた史家たちが登場して往時の検証を重ねています。1996年頃になるとrec.games.video.classicでは、任天堂がいうような「ヴィデオゲームクラッシュ」観がいかに誤謬に満ちたものであったかを指摘するような声も目立つようになります (その最高潮ともいえるのが、この「ヴィデオゲーム市場は消滅していなかった」論争。私がかつて読んだどの「アタリショック」論よりも真摯で濃厚な意見交換が行われています)。

日本のその後は、これとは対照的です。なにしろ日本には「アタリショック」を実体験した人がほとんどいないので、その語義も内容もほとんど批判を浴びないまま、今日まで来てしまいました (Y-GTOさんが記した「"アタリショック"の真実」は、唯一の例外でしょう)。おかげで「第二のアタリショックが云々」という意味のない議論が現在でもあちこちで巻き起こり、関係ないジャンルにまで余計な悪影響を及ぼしている有様です。「アタリショック」から二十年。そろそろこの誤解から脱却してもいい頃なのではないでしょうか。