バベッジのゲームマシン (3)

バベッジのゲーム研究 (前回参照) に追随しようという動きは、彼の死後何十年ものあいだ不在でした。その間「ターク」の焼き直しのような人形がいくつか作られているくらいですから、時代は停滞するどころか、むしろ逆方向に進んでいたといったほうが適切かもしれません。

しかし20世紀はじめごろになると、なぜかいきなり世界各地から、ゲームプレイの数学的考察が同時多発的に登場することになるのです。この背景には19世紀後半に起きた、イギリスを中心とする一大パズルムーブメントがありました。このなかでパズルを数学的に解こうという試みがいくつも生まれ、やがてその面白さが「アリス」でお馴染みのルイス・キャロルによって大きくクローズアップされることになります。同じ頃には、数学と結びつきの深いパズルとして有名な「ハノイの塔」が考案されたりもしています。こういった数学パズル研究の隆盛が、やがて対象をゲームにまで拡大していったわけです。バベッジ以降の思考ゲーム研究のいくつかが、ゲームとパズルの中間形態ともいえるチェス・プロブレム (詰め将棋) の考察から出発していることは、その証左といえるでしょう。

プロブレム研究からチェス研究への発展は、まずロシア領ラトヴィアで起こっています。ここではテオドール・モリーンという若き数学者が、1898年にチェス終盤のゲーム展開に関するさまざまな数学的研究を発表していました。これらがどのような内容のものだったのかはすでに分からなくなってしまっているのですが、フリードリヒ・アメルングという同国のチェス雑誌編集者に大きな影響を与え、彼もまた1900年ごろからチェス終盤の勝率を統計学的手法で分析しはじめています。のちにソ連では、世界に先駆けてコンピュータによる初めから終わりまでのチェスプレイが実現するわけですが、ひょっとするとモリーンやアメルングの仕事がその先駆的役割を果たしたのかもしれません。

同じ頃、アメリカでも動きがありました。ハーヴァード大学の数学助教授だったチャールズ・ボウトンは、1901年にニム (三山崩し) という中国発祥と伝えられる思考ゲームと、その数学的攻略法を紹介しています。彼にとってニムの研究は目的ではなく、あくまでひとつの手段でした。ボウトンが興味を持っていたのは2進数演算の有用性であり、それを研究するうちに、ニムが2進数演算によって必勝法を導き出せるゲームであることを発見したのです。2進数で解けるとなると、すぐにも電気回路と結びつきそうに思えますが、そうした発想が出てくるまでにはさらに40年近い年月が必要になります。

Leonardo Torres y Quevedo

いっぽう20世紀初頭には、解析機関の具現化にチャレンジする人々も、何人か現れていました。バベッジの実子である退役軍人ヘンリーや、アイルランドの会計士ルドゲイトなどです。そのなかでただ一人、バベッジのゲーム研究にもスポットを当てたのが、スペインの発明家レオナルド・トレス・イ・ケヴェドでした。彼は解析機関に挑む前に、世界初の自動チェスマシンを完成させています。

日本では名前さえほとんど知られていないケヴェドですが、ヨーロッパではなかなかの著名人で、自動計算機の発明者としてだけでなく、飛行船設計の第一人者、無線コントロール技術の開拓者、ケーブルカー普及の功労者…と、さまざまな功績で名を残しています (彼の設計したケーブルカーは今日もナイアガラの滝にて現役稼動中)。バベッジがチク・タクー・ツー・マシンに挫折して間もないころの1852年に生まれ、少年期をスペイン北端のサンタンデルで過ごした彼は、科学と数学に長けたシビルエンジニアである父の影響を受け、やがて自らも同じ道を志すようになります。24歳までは各地の大学で研究に勤しみ、この間フランス、スイス、イタリアを巡って、科学技術について見聞を深めました。スペインは産業革命に立ち遅れていたため、各国での刺激は大きかったらしく、急速な発展を遂げようとしていた電気工学には特に驚かされています。

スペインに帰った彼は、さっそく計算機の研究に着手します。1885年には最初のアナログ式計算機を組み上げました。3項式の根を求めることができたこの装置は、スペイン科学史上に残る快挙であるとして大いに賞賛されたといいます。彼はそのあと無線コントロール技術の研究を通して、電気とリレースイッチによる機械制御に熟達し、やがてそれを応用したデジタル計算機の構想を抱くようになります。このときケヴェドは、必然的にバベッジの業績を再評価することになりました。そしてバベッジの時代にはまだ定着していなかった電気工学という新しいテクノロジを用いて、彼の追い求めた「思考する機械」の夢を継ぐことに熱意を燃やすようになるのです。

ケヴェドが手始めにゲームマシンを開発したのも、彼がバベッジに強く共鳴していたがゆえでしょう。前回述べたように、それは解析機関のミニチュア的性質を備えるのみならず、もっとも簡潔かつ魅惑的に「思考」能力をデモンストレーションできる機械でもあったのですから。もちろん実用性に欠けるという欠点はあるわけですが、ケヴェドはさいわいにして、バベッジのように採算性に悩まされるような立場にはありませんでした。当時彼はマドリード王立精密科学アカデミの院長という役職に就いており、最先端電気工学の可能性を、思う存分追求することができたのです。そして1912年、ついにアヘドレシスタ (スペイン語で「チェスプレイヤ」の意) というゲームマシンが完成することになります。

Ajedrecista

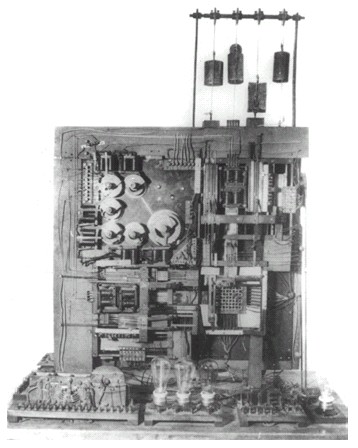

Ajedrecista (初代). 実物は現在もマドリードの高速道路・運河・港湾エンジニア協会に可動状態で保存されているという。写真は "From Analytical Engine to Electronic Digital Computer: The Contributions of Ludgate, Torres, and Bush" (Brian Randell, 1982) [PDF]より引用。 | アヘドレシスタは左の写真に見られる通り、部品を剥き出しにした武骨なマシンです。メカニズムの詳細はよく分かっていませんが、リレースイッチをベースにしたデジタルな設計だったと考えられており、駒の位置を電気センサーで感知し、機械のアームで駒を移動させることができたそうです。また人間がどこに駒を置こうと必ず対応することができ、ルール違反があれば警告を発するなど、今日いうところのインタラクティヴィティを感じさせる仕掛けになっていました。 チェスプレイヤと名乗ってはいるものの、これもまだ完全にチェスをプレイできるものではありません。ルークとキングだけになった最終局面に対応しているのみです。この状態だとアヘドレシスタにただ追い詰められるばかりで、人間のプレイヤはいずれ必ず負けることになるため、ゲームとして成立しているとは言いがたいかもしれません (何手詰めにできるか競う、別の楽しみかたはありますが)。しかしそれでもチェスのいち局面をプレイしていることは確かです。 |

思考アルゴリズムはバベッジのそれとはまったく異なっています。というより、単にキングを逃げさせるだけなので、ミニマックス法を持ち出すまでもなかったというのが正解でしょう。しかしいかに単純とはいえ、それは機械が先読みしていると感じさせるのに十分なものでした。もっともケヴェドは当時、それはただそう感じさせるだけのものであるということを、はっきり注意しています。「思考が本当に必要とされるのはどういう範囲内でなのか、もっとうまく定義する必要がある。オートマトンには一般に思考に分類される多くのことができるが、それも何らかのルールに基づいて、特定の状況で特定のことをやっているだけだ」

アヘドレシスタは1914年のフランス・リヨン万博にも出展され、喝采を浴びました。しかし残念ながら、当時の興奮がいかほどであったのかを今日窺い知ることは困難です。万博開催から数ヶ月後に第一次世界大戦が勃発し、ドイツがフランスに宣戦を布告。はたしてこの万博が会期終了まで無事開催されていたのかどうかさえ、今ではよく分からない始末です。

ケヴェドはその後も解析機関の研究を続け、汎用型でこそないものの、さまざまなリレー式計算機を開発しています。1980年に彼の業績を発掘したブライアン・ランデルは、もし需要があったなら、彼はリレーを使って完全な解析機関を実現していただろうと評価しています。幸か不幸か、スペインは第一次世界大戦の戦火に呑み込まれませんでした。したがって弾道計算や風洞実験に緊急を要するような状況も生まれなかったのです。「第二次世界大戦への兵器の実験場」と呼ばれたスペイン内乱が、彼の死去する直前に始まっているのは、歴史のアイロニといえるかもしれません。

二度の大戦と言語の壁に阻まれて、ケヴェドの功績はやがてスペイン以外の国では忘れ去られてしまうことになります。

Ernst Zermelo のチェス定理

話は少し逸れますが、アヘドレシスタが披露された翌年には、「チェスには先手必勝か、後手必勝か、必ず引き分けになる戦略が存在する」ことを証明した、エルネスト・ツェルメロのゲーム定理も発表されています。ツェルメロはチェスのプロブレムが数学的に検証できることを踏まえ、チェスそのものにも同じことがいえるかどうかを突き止めようとしました。彼が興味を持ったのは、必勝状態なら何手以内で勝つことができるかということであって、どうすれば勝つことができるかではなかったということには、注意しておく必要があるでしょう。その考察はしたがって、戦略アルゴリズムや局面の評価とはまるで無縁の内容になっています (彼はゲーム木を逆から辿るのに似た後方帰納法と呼ばれる方法で証明を行ったと信じられていますが、近年の調査によってそのような事実はなかったことが明らかにされています)。こういった純論理的なゲーム研究は1920年代から盛んになり、やがてノイマンらによる近代ゲーム理論の基礎を形作ります。

Nimotron

ゲーム専用コンピュータ開発の動きは、アヘドレシスタ以来長く途絶えていました。次なる成果が現れるのは、第二次世界大戦直前の1939年に開催されたニューヨーク万博においてです。このイベントにはニムをプレイする機械が登場しました。その名はニモトロン。インターフェイスも含めすべてを電化した最初のゲームマシンです。

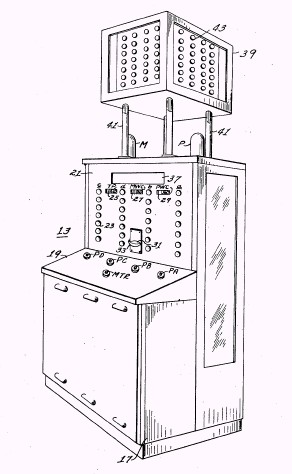

| ニモトロンが誕生する前年の1938年には、クロード・シャノンがデジタルコンピュータ開発の起爆剤となる重要な論文を発表しています。それはリレースイッチのオンオフだけで、どんな論理演算も可能になることを知らしめたものでした。この発表を契機に、あちこちで演算回路の研究が始まっています。完全リレースイッチ制御のニモトロンも、おそらくはその影響下で設計されたものだったのでしょう。ニモトロンはボウトンによるニム研究の成果を、ごく素直に電気回路に直したものであり、バベッジやケヴェドのゲーム研究にはほとんど (あるいはまったく) 影響を受けていなかったように見受けられます。 開発チームの中心はエドワード・ユーラー・コンドン。原子物理学の専門家で、後にも先にもコンピュータやゲームの開発史には名を見せない人物です。そんな彼が一時だけゲームマシンの開発に携わることになったのは、ちょうどこの時期にウエスティングハウス・エレクトリック社の研究ディレクタを務めていたためでした。ウエスティングハウスはニューヨーク万博にもっとも意欲をみせた民間企業のひとつで、ほかにも世界初のタイムカプセルや、会話するロボットといった未来感覚あふれる展示で、人々を魅了していました。 |  関連特許に示されたNimotronの全体像。上部の電球群に現在の配置状況が示され、 プレイヤは筐体のボタンを押して消灯する電球の数を指定する。この電球群をドット式表示装置と見倣してよいなら、ニモトロンこそ世界初の映像式ゲームマシンといえるかもしれない。 |

ニモトロンの公開期間はニューヨーク万博開催中の2年限りでしたが、戦後イギリスのフェランティ社が同じくニムの対戦を行うコンピュータ・ニムロドを作成し、1951年の英国博覧会やベルリン貿易博覧会に出展したりもしています。このときの人気も大変なものだったらしく、観衆は飲み放題のバーさえ無視してニムロドに殺到し、地元警察が群集警備に協力しなければならないほどだったというエピソードが伝えられています。

ちなみにコンドンは開戦後MITに赴いてレーダー研究に携わり、のちマンハッタン計画にアシスタント・ディレクタとして参加。しかし軍部の締めつけの厳しさに嫌気がさして2ヶ月で辞任したそうです。戦後は米軍の要請でUFO研究に関わることになり、その筋では有名な「コンドン報告」をまとめたりもしています。